उत्तराखंड देवभूमि के रूप में पुरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ सनातन धर्म की प्रसिद्ध नदियों के उद्गम से लेकर चारों धाम यहीं स्थित हैं। अनेक ऋषि मुनियों की तप स्थल केदारखंड और मानसखंड में प्रत्येक क्षेत्रों में लोकदेवता पूजे जाते हैं। लोक देवताओं की पूजा के पहाड़ों में अलग -अलग विधान ,परम्पराएं प्रचलित है। इन्ही अलग -अलग पूजा परम्पराओं में एक परम्परा है बैसी। इसे बैसी जागर ( Baisi jagar) भी कहते हैं।

पहाड़ में बैसी परम्परा –

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लोकदेवताओं के सेवा में देवालय में रहकर नियम धर्म का पालन करके तप साधना करने की परम्परा है। जिनकी समयावधि छः महीने , तीन माह और बाइस दिन होती है। छह माह के तप को छःमासी ,तीन माह को त्रिमासी और बाइस की तपस्या को बैसी कहते हैं। अधिकतम गावों में बैसी का आयोजन होता है। जैसा की नाम से ही विदित होता की बैसि बाइस दिन की तप साधना होती है। नातक या सूतक होने की स्थिति में यह ग्यारहवे या अठारहवे दिन पूर्ण कर ली जाती है।

इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन प्रायः श्रावण या पौष माह में होता है। इस आयोजन में कुमाऊँ निवासी अपने ईष्ट देव हरज्यू देवता ,सैम देवता ,कलिका मइया , गोलू देवता या अपने ग्राम देवता के मंदिर में गावं की सुख शांति और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बैसि का आयोजन करते हैं।

कत्युरघाटी में ‘कत्यूरी देवों’ की भी वैसी लगती है। इसमें सभी सम्बद्ध ग्रामों का पूरा योगदान रहता है जिन्हें पारिभाषिक शब्दावली में ‘स्यौंक’ (सेवक) कहा जाता है। इस अनुष्ठान का नेतृत्व इसके विधि-विधानों से परिचित एक अनुभवी डंगरिया (पस्वा) करता है जिसे ‘तपसी डंगरिया ‘ कहा जाता है। वह इसे एकाकी भी कर सकता है एवं अन्य सहयोगियों के साथ भी। किन्तु इसमें सहभागिता करने वाले प्रायः वे लोग होते हैं जिन पर कि देव अवतरण होता है एवं धार्मिक शब्दावली में इन्हें भी ‘तपसी डंगरिया या भगत कहा जाता है। वे आपस में वार्तालाप के लिए व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसके भगत उपनाम जोड़ देते हैं।

इन्हें एक विशिष्ट शुभदिन के विधि-विधान पूर्वक निर्धारित तपस्थली में समारोहपूर्वक निर्धारित वेष-भूषा के साथ प्रवेश कराया जाता है। इस तपस्या में भाग लेने वाले सभी तपसी भगतों को ‘बैसी’ प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व से लेकर बैसी के समापन के पांच दिन बाद तक घर गृहस्थी के कार्यों व सांसारिक सम्बन्धों में निर्लिप्त रहकर मंदिर में देव भक्ति करते हुए कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे दिन में दो या तीन बार स्नान करना, एक बार सात्विक भोजन करना, मांस, मसूर, लहसुन, प्याज, बैंगन आदि तामस भोज्य पदार्थों का, मदिरा, स्त्रीप्रसंग का सर्वथा परिहार करना होता है।

माना जाता है कि इन नियमों का उल्लंघन किये जाने पर ‘अघोर’ हो जाने से गांव में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगते हैं। ऐसा होने पर शुद्धि के निमित्त ग्राम पुरोहितों द्वारा ‘शान्तिपाठ’ का आयोजन कराया जाता है। इस 22 दिवसीय धार्मिक तपस्या के अपने विशेष नियम व विधान होते हैं। यों तो इनमें यत्किंचित् स्थानीय विशेषताएं हो सकती हैं किन्तु समान्य रूप से जिनका अधिकार क्षेत्रों में अनुपालन किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

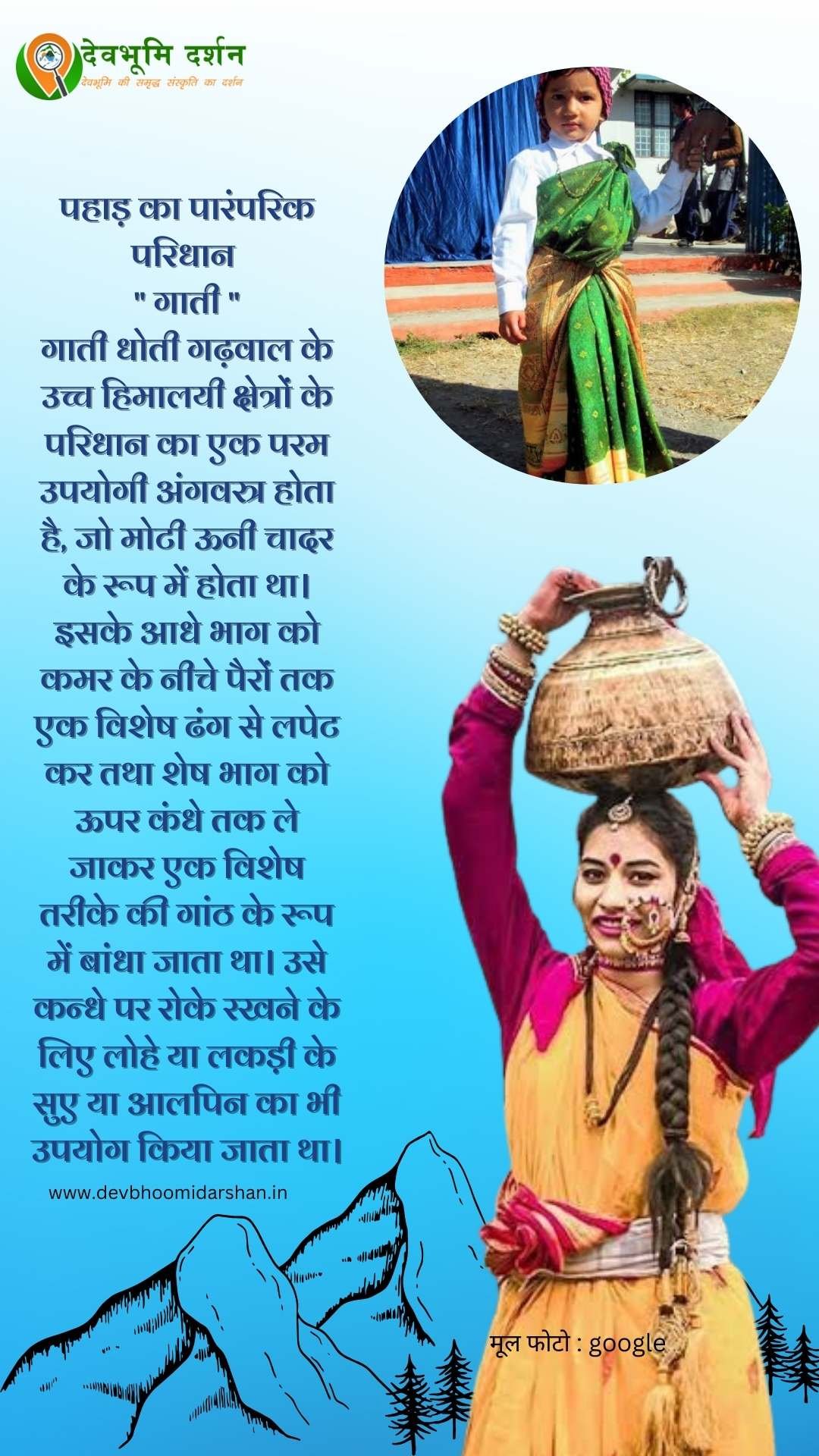

1. वेषभूषा –

इनकी वेषभूषा का अंग है साधु-सन्यासियों के समान गैरिक वस्त्र/कहीं तो गेरुवे रंग के अधोवस्त्र के साथ उसी रंग का आंचल वस्त्र (गाती) भी धारण किया जाता है तथा कहीं अंगवस्त्र के रूप में गाती तथा सिरोवस्त्र के रूप में पगड़ी भी धारण की जाती है।

2. स्नान –

डंङरिये को दिन में तीन बार स्नान करना होता है। इसके प्रातःकालीन स्नान के संदर्भ में एक विशिष्ट विधान यह होता है कि उन्हें यह स्नान लोगों के उठने से पहले करना होता है। स्नान के लिए जाते-आते समय उसे किसी व्यक्ति, विशेषकर स्त्री के दर्शन नहीं होने चाहिए। इस सारे समय में उसे अबोल (मौन) रहना चाहिए। उसे मंदिर के लिए जो जल लाना होता है वह भी अभी तक किसी अन्य व्यक्ति से अछूता हो।

3. ध्यान –

तपसी डंगरियों को प्रातः सायं कम से कम एक या आधा घंटा ध्यानस्थ मुद्रा में तल्लीन होकर बैठना होता है। यदि मंदिर एकान्त स्थान में न होकर ग्राम के मध्य में या उसके किनारे पर होता है तो ध्यान काल से पूर्व आवाज लगाकर लोगों से शान्त रहने का अनुरोध किया जाता है।

4. दीप –

तपस्थली में बैसी के प्रारम्भ के समय से लेकर अंतिम समय (उद्यापन) तक एक अखण्ड ज्योति जलती रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त देवालय परिसर में यदि अन्य देवी-देवताओं को अर्पित देवस्थल हों तो उनमें भी प्रातः सायं दीप प्रज्जवलित किये जाने चाहिए।

5. बिभूति –

प्रतिदिन दोपहर के समय देवास्त्र ‘फौड़ी’ से देवता की ‘धूनी’ में से बिभूति (राख) निकालकर उसमें अक्षत व दूध का मिश्रण करके बनाई गई विभूति को तीन हरे पत्तों में रखा जाता है। उनमें से एक की बिभूति को मंदिर में चढ़ाकर शेष को तपसी डंगरिया ( भगत ) अपने माथे पर लगाते हैं। दूसरे की ढोलवादक (दास) को तथा तीसरे की मंदिर के स्यौंकों (सेवकों) तथा अन्य श्रृद्धालुओं को दी जाती है।

6. अर्चना –

तपसी डंगरियों को प्रतिदिन त्रिकाल (प्रातः, मध्याह्न, सायं) देवाराधना करनी होती है जिसके अन्तर्गत वे धूनी की दक्षिणावर्ती परिक्रमा/प्रदक्षिणा करते हैं। जिसमें वे अपनी दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली से पृथ्वी का स्पर्श करके फिर उसे वक्षस्थल का एवंमाथे का स्पर्श करते हैं।

7. प्रसाद –

मध्याह्नोत्तर में तापसियों द्वारा स्वयं तैयार किये जाने वाले सात्विक भोजन, मुख्यतः चुपड़ी हुई गेहूं की रोटियां अथवा दूध व मीठे से मिश्रित मीठी रोटियां, जिन्हें परसादी कहा जाता है, को मंदिर परिसर में उपस्थित कुमार व कुमारिकाओं तथा अन्य उपस्थित जनों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है।

8. जागर –

बैसी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग होता है जागर, जिसमें पहले दिन से लेकर 22वें दिन तक रात्रि में जागर का आयोजन होता है। किन्तु यदि ग्यारह दिन की भक्ति में सुबह शाम जागर लगती है और बाइस जागर पूरी करनी होती है तभी वो बैसी कहलाती है ।

भोजनोपरान्त वहां पर एकत्रित सभी नर-नारी पहले तो झोड़ा एवं भजन गीत-नृत्यों में भाग लेते हैं। इसके बाद जागर का कार्यक्रम प्रारम्भ होता है। भगत लोग हाथ पैर धोकर ईंधन से प्रज्ज्वलित हो रही धूनी के पास अपने-अपने आसनों पर आसीन हो जाते हैं। दर्शक भी मंदिर के अन्दर शांत भाव से अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं ।

तदुपरान्त धूनी के एक ओर धर्मदास जागर शुरू करते हैं। माध्यम धुन में देवताओं का यशोगान सुनाया जाता है। धरमदास अपने जागर गायन विधा से देवताओं को उनको जीवन से संबंधित घटनाओं को सुनाकर उन्हें भावविभोर कर देते हैं। डंगरिये एकाग्र मन से देवगाथा को सुनते हैं। के जागर गायन के अंतिम चरणों में फगारों के स्वर तथा ढोल व वादकों की वाद्य ध्वनियां तीव्र व उत्तेजक होने लगती है।

जिनसे प्रभावित होकर धूनी के आसपास बैठे डंगरिये ( पश्वा ) कांपने लगते हैं और विभिन्न प्रकार की ‘हांके’ (आवाजे) मारने लगते हैं। और डंगरियों के ऊपर देवता का अवतरण हो जाता है। तब उनसे गुरु विभिन्न क्रियाकलापों को सांकेतिक रूप से करवाकर उन्हें नचाते हैं। उसके बाद देव श्रद्धालुओं के सवालों के जवाब देते हैं। विभूत लगाकर तथा चावल के अक्षत मारकर अपने भक्तों को आशीष देते हैं। उसके बाद गुरु उन्हें वापस जाने की विनीत करते हुए ,उन्हें वापस भेज देता है जिसे देव घेरना कहते हैं।

बैसी के ग्यारहवे दिन होती है परीक्षा –

जागर में जिस भगत पर पहली बार अवतरित होता है उसे ग्यारहवे दिन परीक्षा देनी होती है। जिससे देव की प्रमाणिकता स्पष्ट हो सके। पहले निकट के तीर्थ में देव स्नान करते हैं उसके बाद रात की जागर में पहली बार अवतरित होने वाले देव की परीक्षा होती है। परीक्षा में धूनी में गर्म तपा कर लाल की गई लोहे की छड़ी या फावड़ा जीभ से चाटना होता है।

कई देव सात या बाइस प्रज्वलित दीप खाकर अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। देव की प्रमाणिकता सिद्ध होने पर उन्हें गद्दी सौपी जाती है। बैसी पूरी करने वाले देव की प्रमाणिकता बढ़ जाती है। और बाइस दिन के तप के प्रभाव से वे डंगरिये के तपोबल में काफी वृद्धि हो जाती है और उनके ऊपर अवतरित होने वाला देव काफी शक्तिशाली हो जाता है। और बैसी जागर के बीसवें दिन भिक्षाटन की परंपरा निभाई जाती है।

बैसी के अंतिम दिन की पूर्वरात्रि को होती है स्योंरात –

और अन्तिम दिन की रात्रि को जिसे ‘लग्याव’ या’स्योंरात’ कहा जाता है, प्रतिदिन की जागर के साथ देवातरण, देवनृत्य आदि सभी कुछ यथावत् सम्पन्न होता है। तदनन्तर तपसी डंगरिया अथवा वरिष्ठ डंगरिया अन्य डंगरियों को देवास्त्रों के साथ लग्याव (किलौंण) की सामग्री-कुल्हाड़ी, किलौंण, सरसों, माष (उड़द) आदि सौंपता है। यात्रा के लिए स्यौकों द्वारा चीड़ की 22 मशालें तैयार की जाती हैं। तदनन्तर मशालें जलाई जाती हैं और इङरिये नाचते व ‘हांकें’ छोड़ते हुए देवालय की तीन परिक्रमाएं पूरी करके किलौंण (सीमा स्तम्भन) करने के लिए अर्थात् गांव के अन्त में पूर्व, उत्तर, पश्चिम व दक्षिण दिशाओं में किलौंण (कीले) गाड़ने के लिए चल पड़ते हैं।

उनके पीछे उनके आने तक देवस्थल पर भजन आदि का कार्यक्रम चलता रहता है और उनके पीछे उनके आने पर सभी विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं। इस संदर्भ में लोक आस्था है कि ग्राम सीमा पर गाड़े गये स्तम्भों के अंदर गांव में किसी प्रकार की अनिष्टकारी भूत-पिशाच आदि दुष्ट शक्तियों व आधि-व्याधियों का प्रवेश नहीं होने पाता है। इस अल्पकालिक विश्राम के अनन्तर पुनः जागर लगती है।

अंतिम दिन होता है महाभंडारा –

बैसी जागर के अंतिम दिन दिन में जागर का आयोजन होता है। सभी भगतों नववस्त्र पहनाये जाते हैं। तथा उनके पुराने केश अपर्ण कर दिए जाते हैं। मंदिर में हवन यज्ञ पूर्ण होता है और सभी भगतों की बाइस दिन की बैसि पूर्ण होने के साथ उन्हें बैसी के याम नियमों से मुक्त किया जाता है। मंदिर में विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। भंडारा ख़त्म होने के उपरांत सभी तपसी भगतों को ढोल नगाड़ों के साथ ससम्मान उनके घर पहुंचाया जाता है।

कृपया ध्यान दें – बैसी से सम्बंधित अलग -अलग क्षेत्रों में अलग अलग परम्पराएं व नियम हो सकते हैं। इस लेख में अल्मोड़ा कालीगाढ़पट्टी के आसपास के गांव में होने वाली बैसी और प्रोफ़ेसर DD शर्मा जी की किताब उत्तराखंड ज्ञानकोष का संदर्भ लिया है।

इन्हे भी पढ़े _

जब गोरिल देवता ने धर्म बहिन तम्बोला घुघूती की पुकार पर उजाड़ डाला डोटी गढ़

हरज्यू और सैम देवता, उत्तराखंड कुमाऊँ क्षेत्र के लोक देवता की जन्म कथा।

हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।