आप अगर उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र से सम्बंध रखते हो तो, जब आपके घर मे विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं, तो मंदिर पर एक अलग सी फ़ोटो लगी रहती है। उसमें देवियों के चित्र और गणेश भगवान के चित्र ,के साथ पर्वत, पेड़, पुष्प आदि बने होते हैं। इस फोटो को पंडित जी अलग से पूजा के समान की लिस्ट में लिखते हैं। इसे ज्योति पट्टा या ज्योतिपट्ट कहा जाता है। पहले इसे मंदिर की दीवारों पर, गेरू और चावल के विस्वार (चावल पीस कर बना हुआ तरल) से अंकित करते थे। या कमेट से अंकित करते थे। वर्तमान में कागज पर छपे छपाये ज्योति पट्टा उपलब्ध हो गए है।अब उन्ही का प्रयोग किया जाता है।

उत्तराखंड कुमाऊँ में हर शुभ कार्य के लिए अलग ज्योति पट्टा का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत लेख में हम, कुमाऊनी शादी में प्रयुक्त होने वाले ज्योतिपट्ट के बारे में चर्चा करंगे।

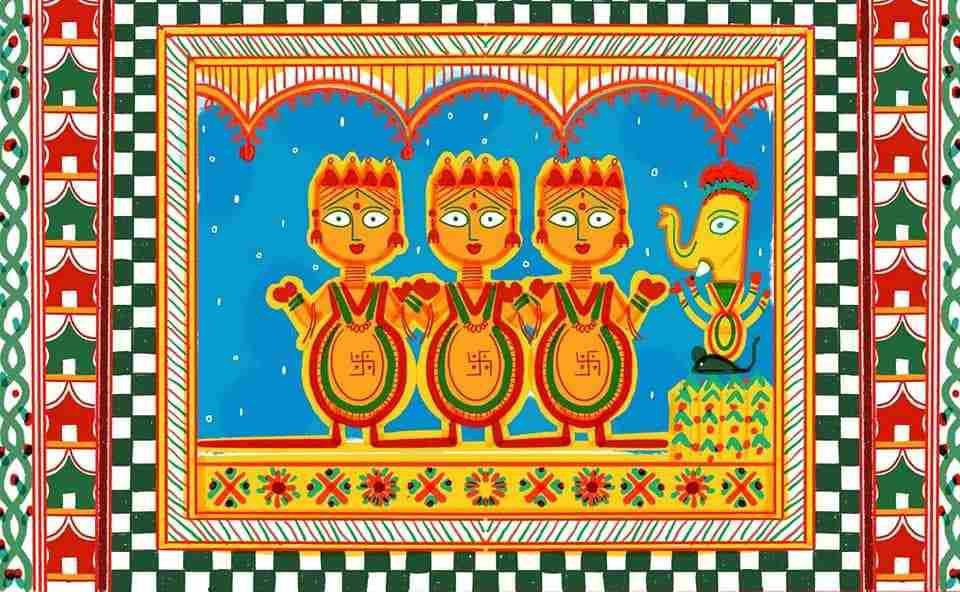

ज्योति का तातपर्य , जीव माताएं – महालक्ष्मी, महासरस्वती, महागौरी से होता है। ज्योति पट्टा में इनका चित्रण ज्यामितीय आकारों में ना कर, मानवाकृतियों में किया जाता है। साथ मे भगवान गणेश का चित्रण भी किया जाता है। ज्योतिपट्ट कि रचना, घर की दीवारों पर या कागज पर की जाती है। पहले मंदिर की दीवार पर ज्योति पट्ट की रचना की जाती थी। वर्तमान में सुविधाएं होने के बाद , ज्योतिपट्ट का मुद्रण कागज में होने लगा है।

पहले समय मे घर की दीवार पर इसे बनाने की तैयारी पहले से की जाती थी। दीवारों को चिकना कर लिया जाता था,और उस पर लाल गेरू से पट्टी का आकार बना लिया जाता था ।उसके बाद चावल का विस्वार ( पिसे चावल का घोल ) या कमेट ( एक पाकर का चूना ) के घोल बनाया जाता था। गेरू दीवार पर सूखने के बाद, एक सिंक पर रुई लपेट कर ,बारीक बिंदुओं से ज्योतिपट्ट का खाका भरा जाता था। ज्योति पट्टा के ऊर्ध्व भाग में सफेद त्रिकोण, अन्य ज्यामितीय आकार और पूजा प्रतीक चिन्हों की पुनरावृत्ति से जो बेले बनाई जाती, उन्हें हिमांचल कहते हैं।

उसके नीचे बरबून्द अलंकरण के कई पैटर्नों की पुनरावृत्ति से बेलें बनी होती हैं। बीच बीच मे सुवा, सारंग पक्षियों और वृक्षों का प्रतिकात्मक चित्रण होता है।इन्ही के ठीक मध्य में जीव मात्तृकाएँ – महाकाली, महालक्ष्मी , महासरस्वती और श्री गणेश चित्रित किये जाते हैं।

इसे भी पढ़े – इनर लाइन सिस्टम क्या है? और यह उत्तराखंड में कहाँ लागू होता है ?

इस पूरी रचना को सफेद , लाल,हरा पिला और नीला रंगों से पूर्ण किया जाता है। यहाँ सफेद रंग हिमालय का प्रतीक है। इसका प्रयोग हिमांचल बार्डर बनाने में किया जाता है। हरा रंग हरियाली,और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। वृक्षों और अन्य अलंकृत मानव आकृतियों का प्रयोग भी ज्योतिपट्ट में किया जाता है। बीच बीच मे आमने सामने झुकी हुई दी स्त्रियों जैसी आकृतियों की पुनरावृत्ति होती है, जिनके मुख स्थान पर तांत्रिक पुष्पाकर्ति बनाई जाती है।

“इस लेख का संदर्भ डॉ सरिता शाह की पुस्तक ,उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन, मंदिर एवं तीर्थ से लिया गया है।”